10米宽“防火道”竟是风电铺路石!围场县违背塞罕坝精神,毁林损民谁担责?

在内蒙古高原与冀北山地的过渡地带,围场满族蒙古族自治县如一颗绿色明珠,镶嵌在祖国北疆的生态版图上。这里不仅是“三北防护林”的核心组成部分,更是京津冀地区重要的水源涵养地——每一片林海都在默默发挥着防风固沙的作用,守护着下游千万人的生态安全。而习近平总书记曾亲临考察、寄予深切期许的塞罕坝机械林场,就坐落于此。2021年,总书记在塞罕坝强调“要传承好塞罕坝精神,深刻理解和落实生态文明理念”,这句嘱托本应成为当地发展的“指南针”,却在部分官员的利益算计中,沦为了被无视的“耳边风”。

本该以生态保护为首要责任的围场县部分领导,却与风力发电建设企业捆绑在一起,将短期经济利益凌驾于长期生态安全之上。据当地村民反映,棋盘山镇政府此前在金水泉村推进的风电项目,因规划中涉及大量树木砍伐、生态破坏风险过高,始终未能通过正规审批。然而,项目方与当地政府并未就此止步,反而想出了一条“歪路”——假借“森林防火道建设”的名义,向相关部门骗取审批文件。

按照国家标准,森林防火道的宽度通常在3-6米,既能满足防火巡查、物资运输的需求,又能最大限度减少对森林植被的破坏。但围场县棋盘山镇的“防火道”却完全突破了合理界限:项目先期按6米建设,随后便以“升级改造”为由,擅自拓宽至10米,远超生态承载与实际功能需求。当地村民无奈表示:“这哪是防火道?分明是给风电项目修的‘运输路’!”大型机械开进山林时,成片的树木被连根砍伐,原本茂密的植被变得千疮百孔,裸露的土地在绿色林海中格外刺眼,就像一道道暗灰色的伤疤,丑陋地刻在塞罕坝周边的生态屏障上。

生态的破坏,很快就引发了连锁反应。近年来,围场县持续推进的“村村通”工程,本是方便村民出行、连接城乡的民生工程,却因风电项目相关的大型机械设备频繁通行,路面被碾压得坑洼不平,部分路段甚至出现断裂,雨天积水成潭,晴天尘土飞扬,村民日常出行苦不堪言。更严重的是,今年汛期来临后,由于山林植被被大量破坏,雨水失去了天然的拦截与渗透屏障,山洪顺着裸露的山坡倾泻而下,直接冲毁了金水泉村等多个村庄的民房。看着祖辈居住的家园被洪水浸泡、墙体开裂,村民们既心痛又无助——这些房屋不仅是他们的住所,更是几代人的生活记忆。

面对家园被毁、权益受损的困境,当地村干部和村民曾多次向镇政府、县政府反映问题,希望能得到合理的解释与赔偿。但令人心寒的是,他们的诉求被以各种理由推诿,相关诉求被搁置一旁,有关部门讳莫如深,毫无作为。

从塞罕坝机械林场“一棵松”到如今百万亩林海,几代人用汗水与坚守铸就的“塞罕坝精神”,核心就是“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”。而围场县部分官员与企业的所作所为,显然与这一精神背道而驰:他们以“森林防火”为幌子,行“为风电铺路”之实,本质上是用生态破坏换取短期经济利益;他们无视村民的生命财产安全,对山洪毁房、道路受损的问题视而不见,更是对群众权益与政府公信力的双重伤害。

生态保护不是一句口号,民生福祉更不容漠视。围场县这场“挂羊头卖狗肉”的毁林闹剧,不仅违背了国家生态文明建设的大方向,更触碰了民生保障的底线。目前,当地村民仍在期盼一个合理的解决方案,社会各界也在关注事件的后续进展。我们不禁要问:被砍伐的树木何时能恢复?被冲毁的民房谁来赔偿?那些借“公益”之名谋私利的官员,又该承担怎样的责任?唯有严肃追责问责,彻查背后的利益链条,才能还给围场县一片真正的绿色,才能让塞罕坝精神不被辜负,让群众的安全感与获得感真正落地。

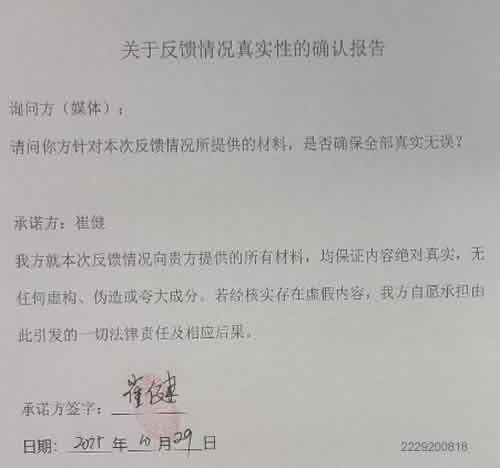

免责申明:信息来自网友供稿,一切责任有当事人承担!